在从化的层峦叠翠间,钱岗古驿道上,藏着两个“世外桃源”:一是宋代便已存在的钱岗古村,另一个是依托古道文脉焕发新生的天人山水大地艺术园。前者是岭南古村落的活化石,后者是文旅融合的诗意样本。它们以古驿道为纽带,书写着自然与人文交织的传奇。

一、驿道古村

PART.01

“桃形”古村始建于宋末

广裕祠获联合国大奖

从广州市区驱车向北,一小时后抵达沙溪大道的钱岗村委会。沿着沥青马路左行约600米,一块乳白色大理石碑赫然映入眼帘,上面有“中国传统村落——钱岗村”的字样,这里便是著名的钱岗古村了。

从化地处粤北山区向珠三角平原的过渡地带,山清水秀,而且历史文化底蕴深厚。这里有新石器时期古人生活的遗迹,还是中原移民从岭北、粤北向珠江三角洲迁移的重要通道,留存着广州地区规模最大、分布最广、结构最完整的古村落与古祠堂。据《清雍正八年・从化县志》记载:“从化古番禺地,秦属南海郡,汉吴因之,晋析置怀化县,在番禺、增城二县界,今县迩其故疆,唐宋以来为羁縻溪峒。”明弘治二年(1489年),由番禺划地设置从化县,所以许多村落的建村时间甚至早于从化建县,钱岗村便是其中之一。

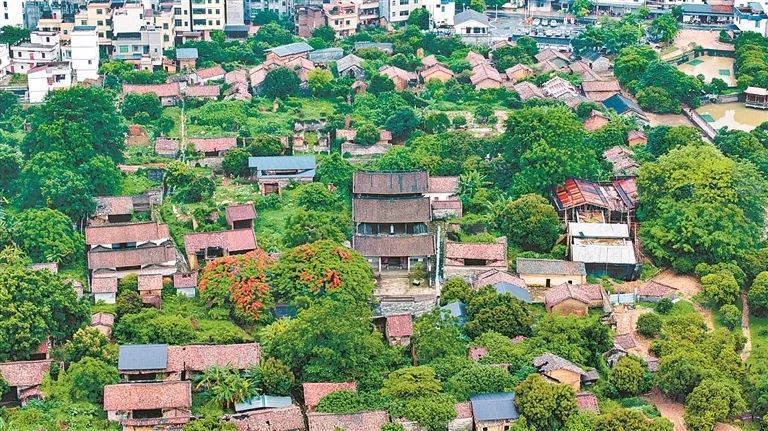

钱岗村始建于宋末,至今已有800多年历史,坐落于三面环山的谷地中,沙溪河流经钱岗之南,呈蜿蜒环抱村落之势,四面围墙外水塘、沟渠围成“护村河塘”。整个古村落呈桃形,东北为桃尖,西南为桃腚,独特的布局在岁月中始终保持着最初的模样。古村名曰“钱岗”,村里人却十有八九姓陆。原来,早期这里有钱、谭、张、冼、沈、刘、叶七个姓氏居住,钱氏是开基之族,又因村子坐落在一片叫“七星岗”的山丘上,故名“钱岗”。

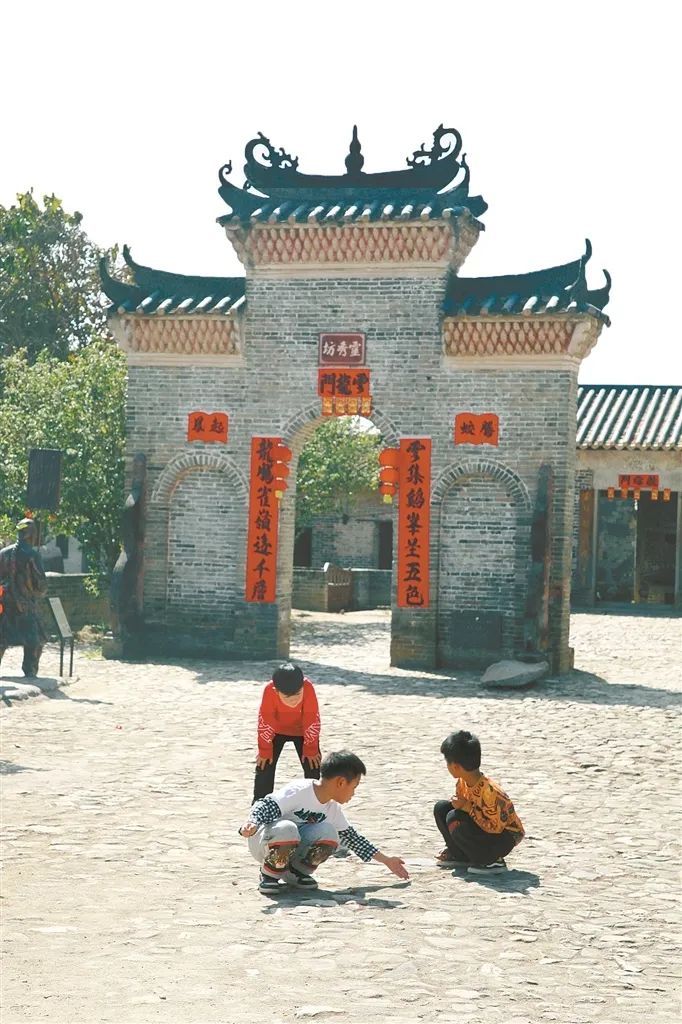

钱岗古迹有三宝:灵秀坊、江城图和广裕祠。在古村东边、紧邻沙溪大道的青砖牌坊便是灵秀坊,这也是游客参观古村的最佳出发点。

诗书开越,忠孝传家。——广裕祠正门对联

穿过灵秀坊,古色古香的古村在眼前展开,广裕祠就坐落在古村中央。正门两边镌刻一副对联:诗书开越,忠孝传家。上联说的是西汉名臣陆贾凭“三寸舌”说服南越王赵佗归顺汉朝的壮举;下联说的是南宋忠臣陆秀夫崖山兵败后背着小皇帝投海殉国的忠烈。

700年前从珠玑南迁的陆氏,正是陆秀夫一脉。宋亡后镇守南雄梅关的陆秀夫第四子陆礼成隐居珠玑巷,其后遭元兵追杀。陆秀夫第五代后人陆从兴从珠玑巷一路辗转南下,到钱岗村时,见这里山清水秀,粮余粟足,幽静隐蔽,便定居于此,子孙绵延,枝叶茂盛,逐渐形成一个以陆氏为主、约5万平方米的村落。广裕祠前厅的木柱上“迹发钱塘庶钱岗而奕传子侄,样开玑巷侣玑甸以大启文章”的对联,说的正是陆从兴举家迁来钱岗村的故事。

2000年,从化开展第二次大规模文物普查。一批省市考古专家发现了这颗散落在民间的中国古祠堂“珍珠”。作为一座南方祠堂,它却有着北方祠堂的遗存,记录着北民南迁的碎片化信息。它有五处确凿的重建或维修记录,堪称“古祠堂建筑的断代标尺”。

2003年11月29日,钱岗古村和广裕祠迎来了一个重要的时刻:祠前小广场首次铺上红地毯,迎接联合国教科文组织官员理查德·A·恩格尔哈特先生。三位陆姓村民代表从他的手中接过了授予广裕祠“亚太地区文化遗产保护杰出项目奖第一名”的奖牌和证书。获奖词写道,通过对建筑中可见的历史变更在各个层面的仔细保护,陆氏祠堂不仅成为钱岗村历史活的记录,同时也可捕捉到中国从宋代到今天的绵延历史进程。

钱岗古村除了广裕祠这座宝藏,还有一件在西更楼上的旷世珍宝——一块长8.6米,高0.3米的封檐板。它是一幅清代的木雕刻画《珠江江城图》,再现了清乾隆时期珠江岸边的人文景观和自然风貌。这件被誉为“广州清明上河图”的江城图计有人物49人,船只29艘。城台楼塔,珠水田园,三丈木板,江城尽览。原件已珍藏于广州博物馆,现在西更楼上的封檐板是复制件。

PART.02

古堡村落犹如迷宫

驿道枢纽墟市繁华

“扶桑朝弄影,沧海已成舟。浮云归远岫,矫首见长安”——王至章(明朝从化知县)

如今,从化还保留有钱岗古道、影古古道、溉洞古道、东坑古道、莲麻古道等驿道古迹,古驿道南下广州城,北越南岭,连通中原,不仅护佑着先民顺利迁徙岭南,更是中原与岭南经济、文化交流的重要通道。《广州府志》记载,元明之际,从化地处广州以北,西接清远,东达龙门、增城,具备出色的商贸条件。沙溪河南北向越境而过,为从化提供了良好的航运基础。根据《明代驿站考》、《广州府志》(清光绪)、《从化县志》(清康熙)等文献记载,从化古驿道线路主要包括一条陆路驿道(官道)和一条古水道(流溪河),明朝从化知县王至章笔下“扶桑朝弄影,沧海已成舟。浮云归远岫,矫首见长安”的诗句,便是当时古驿道繁忙景象的写照。

其中,钱岗古驿道起始于钱岗古村文阁墟,终点为上清幽,途经多个村落,全长约14公里,在较长的历史时期内作为邮驿、交通、商贸的重要载体,在岭南历史文化发展过程中起着重要的作用。钱岗古村西南的文阁墟,因原建有一座六面的文昌阁而得名,每逢墟日,方圆百里的民众都会聚于此“赶墟”。

驿道的兴盛催生了古村独特的防御体系,钱岗村又称“迷宫村”。古村东南西北向各建有一个门楼,门楼之间用两米高的青砖围墙连接,寨门一关,便形成一个封闭的世界。据史料记载,钱岗村所在地古时叫“沙溪峒”,因有流溪河支流沙溪河流经而得名。《清雍正八年・从化县志》记载,沙溪峒一带土地开阔,沙溪河砂石众多,常被湍急的河水冲刷堆积岸上,“倚泥沙为长城,借山石为干橹”,丰富的砂石资源成为天然的防御材料。

走进古村可以发现中央有两条十字相交泾渭分明的石巷。纵贯南北的中轴线叫“政南巷”,横亘东西的横轴线叫“十字巷”。其余街巷却如蛛网般错综复杂,沙溪河河石铺就的路面时宽时窄,黄的蜡石、白的英石、红的砂岩、青的青石、黑的卵石,数百年来越踩越光滑。在这个古堡式村落,钱岗村数千号族人围城而居,与世隔绝。政南巷南端门楼对联“政教安民歌舜日,南风及物颂尧天”,正是钱岗陆氏数百年来所向往的“世外桃源”:政治清明民众安乐,风调雨顺万物滋荫。

PART.03

沙土孕育荔枝珍品

百年前就已是畅销品种

钱岗村荔枝树成林,甚至能看到300多年树龄的老树,且长势仍很健壮。广州市从化区农业技术推广中心副主任郭铁城介绍,从化地区及周边种植的糯米糍荔枝种源基本上都来自钱岗糯米糍。钱岗糯米糍不是原生荔枝,相传太平沙溪峒钱岗村农民陆大山当年偶然发现一种口感极佳的荔枝,通过嫁接技术将其成功移植到自家果园,因其口感如糯米糍般软滑香甜,村民们便将其命名为“糯米糍”。从此,“糯米糍”在钱岗土地上繁衍开来。

“20世纪90年代的荔枝节上,钱岗糯米糍售价达100多元一斤。”钱岗糯米糍荔枝专业合作社负责人陆育锋告诉记者,他是“靠荔枝养大的”。钱岗村昼夜温差大,白天光照充足、温度高,利于糖分产生,晚上气温低,利于营养积累,而钱岗的沙质土最终成就了此处著名的荔枝珍品——有300年种植历史的钱岗糯米糍。现在,钱岗村有1万多棵糯米糍果树,其中百年以上的有500多棵。

钱岗糯米糍分“红皮大糯”和“白皮小糯”两个品系。因土质气候等原因,出品的“糯米糍”荔枝果色鲜红、果大肉厚核小,有浓浓的糯米糍香味,被誉为“北回归线上的明珠”。由于品质上乘,100多年前就是畅销品种。2009年,钱岗糯米糍被国家质检总局认定为国家地理标志保护产品,开创了广州荔枝地理标志保护先河。2022年,钱岗村凭借荔枝产业,入选农业农村部“一村一品”示范村镇。

漫步荔枝林,只见枝头缀满的“青玉玲珑”正悄然蜕变,部分果壳已晕染出胭脂微红。6月底,“钱岗糯米糍”上市,游客可循驿道走进百年荔枝林,体验手工采摘、品尝“荔枝宴”等项目;也有电商团队直播带货,将新鲜荔枝通过冷链运往北上广深,甚至远销海外。陆氏年轻一代、钱岗村负责人陆文锋说:“祖辈挑着荔枝走驿道,如今手机成了新的‘货郎担’,不变的是这一棵棵荔枝树,依然是钱岗人的‘摇钱树’。”

二、现代桃源

PART.01

现代桃源以山水为墨

天人合一匠心造园

倚南窗以寄傲,审容膝之易安。——陶渊明

从钱岗古村往西行约4公里,便是古驿道上的另一个村——红石村。经过红石村村委会,踏入天人山水大地艺术园(以下简称天人山水),首先映入眼帘的是一汪如镜的沙溪水库,镶嵌在层峦叠嶂的翠谷之间。湖水波光粼粼,倒映着蓝天白云和周围的青山绿树,宛如一幅天然的水墨画。

日夕廊、靖节苑、心远居……在天人山水,你会发现很多景观的名字都与陶渊明有关。靖节苑——这座以陶渊明谥号命名的幽谷,在细雨初霁时分最显风致:溪涧与鸟鸣合奏天然清籁,云雾岚气将竹林洇染成水墨长卷,正合了陶渊明“云无心以出岫”的意境。沿着苔痕斑驳的曲径前行,忽见坡顶琴瑟茶室半隐于松竹之间。入口处玄色石阶如泼墨晕染,积水石臼浮着三两绿叶,俨然一幅未干的水墨小品。

天人山水造园人。昊源集团董事长莫道明回忆,2013年,当他邂逅了这处山林,即刻点燃了他的“桃源梦”。怎样去营造这样一个桃花源呢?“我在翻阅中国山水画历史的时候,发现宋代山水第一人李公麟的画中,描绘了当时的整个桃花源,也就是《渊明归隐图》。”他指着琴瑟茶室墙上《渊明归隐图》(复制)解释。这片魏晋风格园林以宋代李公麟山水长卷《渊明归隐图》为创意蓝本,包括其中的菊坡、孤松、遐观台、容膝斋、寄傲窗、东皋亭、琴瑟茶室等诸景,莫不自陶渊明诗文中取意,更将宋代士大夫的隐逸美学具象化。从40多吨的九江巨石到地上的装饰石画,均从陶渊明故乡九江运来,请老工匠手工雕凿而成。“你们看到的这幅地上的石头‘山水画’就是老师傅雕的,每日由专人打理,凹陷处注满清泉,春日添新叶,秋日缀红枫,雨水漫过时,便成了流动的《溪山行旅图》。”

除了陶渊明钟爱的松、菊、柳,天人山水更引种了200余种植物——庐山的云锦杜鹃、岭南的白兰、日本的红枫,40多种苔藓,从化本地松树,在匠人手中达成“杂树成荫”的野趣。

PART.02

一千多种植物共生

堪称“氧”人胜地

“虽由人作,宛自天开”。天人合一的理念贯穿于项目的营造过程。自2013年起,团队与有关部门耗时数年对土地、水质、土壤、空气、动植物资源等进行系统性勘察,请教顶级水利专家制定防洪标准,并规划了占地1000公顷的天人山水国际康养度假区,涵盖艺术度假、生态旅游、农业观光、科普益智、养老等多元业态。

天人山水选用的第一批设计师既不是景观设计师,也不是建筑设计师,而是山水画家。他们从中国山水画中寻找灵感,让建筑“不与山水争辉,只能添美”。园区内没有重复的建筑或园林,每一栋都与山水高度融合。莫道明告诉记者,正是这种热爱和坚持,使得景区里的每一块石头,甚至糯米糍荔枝树根都被赋予艺术生命。

全球北回归线经过16个国家和地区,在其他国度上的地区基本上都是沙漠或荒漠,如世界上面积最大的撒哈拉沙漠、鲁普哈利大沙漠等,但在中国广东、广西、云南等地,丰富的雨水和宜人的温度,造就了神奇的“回归绿带”。天人山水正好处在北回归线上最具生物多样性、地质多样性的地方之一,鸡松围岭群山带既是一片古老而又生机勃勃的原始次生林,又是一片保护完好的南亚热带常绿阔叶林。这里有完整的动植物生态链,300多种原生植物与700余种引进植物共生,既有降龙木、古树乌榄、古树荔枝等珍稀品种,又有西班牙油橄榄、遗迹月季、非洲大肚异木棉、东南亚中叶紫薇、金毛蕨、日本龙梅、伊吕波枫、红枫、绣球、古桩桃花、梅花等异域佳木。大地艺术的介入,更让这片山林呈现出原始秘境与现代美学交织的独特气质。这种对自然的敬畏,让天人山水成为北回归线上的生态奇迹。园区植被覆盖率超95%,负氧离子含量高达标准值的3.7倍,堪称“氧”人胜地。

莫道明展望:“未来,这里将是优雅社区、康养天堂、户外胜地——一个人与自然共生的‘理想社区’。”而这理想的基石,正是岭南大地千年未变的山水灵韵,与当代人重建诗意栖居的执着追求。

PART.03

古驿道遗迹犹存

密林现平地至今成谜

在天人山水清溪谷三溪交汇处,竖有一块高约1米、宽约半米的石碑——三坑口指路石。石碑上生满青苔,碑身镌刻的“右太平墟、上王街口、左往派潭”三行字,历经风雨侵蚀仍清晰可辨。

三坑口指路石与钱岗古村同属沙溪峒腹地,曾是古驿道旁的重要节点,三溪交汇处,荔枝林掩映,凉亭石桥点缀,商旅络绎。随着驿道没落,此地渐归沉寂。2016年暮春,马来西亚归侨傅锡流与钱岗村村民陆耀洲循着儿时记忆,沿着沙溪水库溯源而上,不仅在从化、增城边界处的小溪边,发现了一段由石头铺成、长约5米的古道,更在三溪交流之处的大树下,发现了这块石碑,方揭开其历史面纱。因为这里有三条溪水汇聚,村里老人叫它“三坑口”。当时陆耀洲回忆,小时候还走过这条(往太平镇的)路。20世纪50年代,不少人从这条路到镇上去赶墟。傅锡流还记得小时候奶奶常带着他走这条驿道去串亲戚,当时石碑旁曾有一栋小凉亭,来往行人走累了会在亭子里歇脚。

虽然目前还无法考究石碑的历史年代,但它的存在侧面印证了清代广州府与从化县的公文驿道在此分岔,右通太平墟繁华商埠,左往派潭山区重镇,北上可抵王街口官道枢纽。

除了三坑口指路石,园区深处的“上下清幽古道”虽无文字记载,却以文雅的命名引发遐想。这条隐于竹海的山道,或许是古代文人避世遁隐的路径,“清幽”二字既是对溪谷景色的描摹,也是隐逸心境的写照。

红石村始建于明代,原名乌石村,20世纪50-60年代改名红石村,但这片山林历史远不止于此。《从化县志》记载,传说东汉“葛洪采药处”就在村后山林,至今仍有野生巴戟天、金银花等丛生。还有人意外发现密林中藏有百亩(约9个足球场大小)平地。为何密林中会有一大片平地,至今仍是个谜。有人说是唐代寺庙遗址,相传民国时期禅宗泰斗虚云老和尚曾到访此地,更为这片土地增添了空灵禅意。

三、活化新生

PART.01

“碧道+古驿道”

绘制长卷“古今同框”

体育赋能激活驿道基因

“预备,跑!”2016年,南粤古驿道定向大赛总决赛的发令枪声,在钱岗村与天人山水之间的古道上响起,选手们精神抖擞、兴致昂扬地出发。这场赛事不仅点燃了古驿道的活力,更拉开了钱岗村与天人山水融合发展的序幕。

如今,天人山水已成为南粤古驿道定向大赛的“明星站点”,粤港澳大湾区青少年户外运动示范基地、中国山马越野系列赛、全国露营大会、全国最具规模的全地形运动公园等重量级赛事相继落户。园区因地制宜开发了定向骑行、野战赛、亲子越野等多元项目,让古驿道从历史典籍中走出,成为承载现代体育精神的活力载体。

在钱岗古村与天人山水之间,超过200公顷的流溪国际乡村运动公园初具规模。“公园涵盖全地形运动、青少年网球匹克球、水上运动3个专业型运动公园,以及篮球体育、高埔创智谷水库运动、荔枝林定向越野运动、微地形运动、航模运动5个群众性运动公园,将群众性运动与专业型运动嵌入山水生态之中,形成融合国际风范与乡土风情的体育运动公园。”从化文旅部门负责人笑言:“未来的从化,不再只有温泉和走地鸡,更是越野爱好者的乐园、户外运动者的天堂。”

乡村蝶变年轻人回来了

随着越来越多人知道并重新走上古驿道,这条串联起自然景观与文化遗产的脉络,正成为激活乡村的活力纽带。以红石村为例,天人山水生态产业园的入驻,让沉睡的山林焕发出新的生机——千亩花田与特色苗木基地错落有致,文旅产业如繁花般绽放,让这里从寂寂无名的山坳,蜕变为远近闻名的“网红景区”,从化乡村振兴的“样本”。

天人山水及周边的红石、高埔、太平、钱岗、文阁等村庄发生的美丽蝶变,令村民梁叔感慨十多年来变化太大了,“过去走的是泥巴路,如今家门口就是景区,钱包鼓了,村子美了,年轻人也回来了!”

红石村村民高先生以前在家种荔枝,养蜜蜂,如今在天人山水成长中心担任劳动教育导师,给城市孩子讲解蜜蜂采蜜、水稻种植的奥秘。他曾独自接待千人劳动课程班,被孩子们亲切称为“高老师”。“没想到种地的手艺还能变成育人的本事,现在每月收入比过去翻了两番。”像他这样通过园区技能培训,从普通农民转型为服务业骨干的案例,在红石村已达数百例。“城乡融合,是要让村民成为乡村居民,这样的振兴,才是真正意义上的振兴!”太平镇副镇长禤毅如是说。

PART.02

驿道经济发挥乘数效应

如果说钱岗古村是时光的琥珀,封存着千年岭南的文化基因,那么天人山水便是自然的诗篇,书写着当代中国的生态哲思。这两处相距不过4公里的人文地标,以古驿道为纽带,在历史与现实的坐标轴上,绘制出一幅“古今同框”的文明长卷。

如今的钱岗古村变身为乡村旅游、传承文脉的打卡地,在岭南古驿道的画卷上绽放新颜。

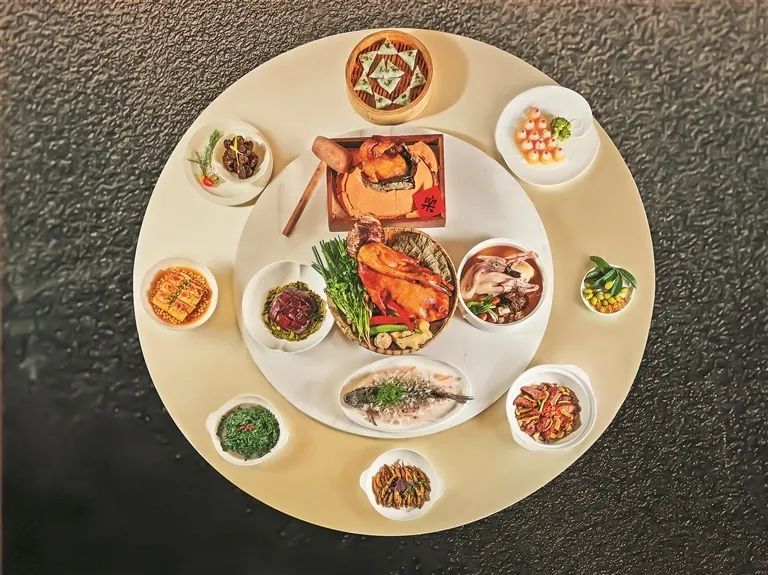

钱岗古驿道是广东省在2017年重点打造的8个古驿道示范段之一,从化大力推进“碧道+古驿道”工程。目前,古村正在建设烧腊博物馆。从化成功申报钱岗古村名宴,收录了从化各镇的代表美食,包括吕田炆大肉、桂峰酿豆腐、吕田头道米酒黄姜煎焗猪润、流溪河娟鱼、泥焗走地鸡、钱岗糯米糍入馔的荔霞映奇花、红石白榄制作而成的天籽兰花橄榄水、三百洞百年乌榄制作的百年橄榄焗排骨等,让游客品尝“舌尖上的驿道美食”。

从化文广旅部门负责人说,根据规划,以广裕祠为核心,钱岗古村周边自然与人文风貌将进一步恢复与提升,打造“历史韵味+现代活力”村落,不仅植入定向越野、溯溪等群众运动体系,让游客在运动中触摸历史肌理,还将建成以花卉观赏、水果采摘、精品民宿、休闲体验、度假研学等现代服务业以及观光农业、乡村旅游等富民兴村产业,实现“文旅+”产业融合发展态势,带动周边5个村庄的发展。

未来,钱岗古村与天人山水串联成珠:祠堂变身非遗展馆,老屋改造成民宿和手工作坊,文创市集与研学课堂让古巷重拾烟火气。“这里做文旅最合适,像广裕祠这种既有深厚历史文化底蕴,又获得联合国大奖的古祠堂,在全国都不多。目前正在规划,希望让更多的人在千年古道中感受岭南文化的独特魅力,获得更多的精神滋养。”陆文锋充满期待。

数据印证蝶变

引进产业园带动土地流转约1万亩,带动村民收入超8000万元;出租山地、水田、旱田实现年增收近200万元。更深远的改变在于业态升级——精品民宿沿驿道分布,带动村民自营的农家乐、特产店形成业态互补,直接吸纳2000多名村民就近就业。当城市游客在古村品尝钱岗糯米糍,在广裕祠聆听陆秀夫的故事,在天人山水体验全地形越野时,一条“文旅+农业+研学”的三产融合链条正悄然成型。

在从化钱岗古驿道上,钱岗古村与天人山水宛如两颗璀璨的星辰,交相辉映。这两个“世外桃源”的前世今生,是一部关于历史传承、文化发展、生态保护的生动篇章。

来源:广州农业农村

股票配资策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。